日本を代表する企業であり、世界的な自動車メーカーであるトヨタ自動車。その名は、単なる完成車メーカーの枠を超え、部品、素材、金融、住宅、そして近年ではウーブン・シティに代表されるような未来都市構想に至るまで、広範な事業領域を包含する巨大企業グループの総称としても認識されています。この複雑かつダイナミックな「トヨタグループ」の経営実態を理解するには、個別の事業戦略とグループ全体のガバナンス構造の両面に光を当てる必要があります。一つは、グループの源流企業の一つであり、自動車内装・フィルター部品のグローバルサプライヤーであるトヨタ紡織のM&A戦略と、その親会社であるトヨタ自動車との関係性。もう一つは、トヨタ自動車本体が進めるコーポレートガバナンス改革であり、そこで問われる「創業家支配と市場との対話」という、日本企業がしばしば直面する普遍的なテーマです。これら二つの分析軸を通じて、巨大企業グループが持つ固有の強みと、グローバル資本市場が求める規律との間で繰り広げられる、静かながらも極めて重要な経営の舵取り、そしてその未来像を探ります。

第一部:トヨタ紡織 – 源流からグローバルサプライヤーへ

1. 豊田紡織の成り立ち:合併による戦略的飛躍

現在の「トヨタ紡織株式会社」は、その社名に冠された「紡織」が示す通り、トヨタグループの創始者である豊田佐吉翁が1918年に創業した「豊田紡織」にその源流を持ちます。しかし、現在の事業体は、2004年に旧・豊田紡織、アラコ株式会社(シート・内装事業)、タカニチ株式会社(内装部品)の3社が合併して誕生したものです。この合併は、単なる規模の拡大を目的としたものではなく、極めて戦略的なM&Aでした。

背景には、自動車産業におけるモジュール化・システム化の進展があります。シート、ドアトリム、天井、フィルター、エンジン関連部品といった個別の部品供給から、内装システム全体を一体的に開発・供給できる体制を構築することで、完成車メーカー(主にトヨタ自動車)の開発効率向上とコスト削減に貢献することが狙いでした。これは、親会社であるトヨタ自動車のグローバルな車両開発・生産戦略と密接に連携した、グループ内事業再編の典型例と言えます。この戦略的統合により、トヨタ紡織は、企画・開発から生産まで一貫して手掛ける「インテリアスペースクリエイター」としての地位を確立しました。

2. トヨタ自動車との関係性:依存と自立のダイナミクス

トヨタ紡織の事業構造を理解する上で、トヨタ自動車との関係性は不可欠な要素です。

- 最大の顧客であり筆頭株主: 売上高の大半はトヨタ自動車グループ向けであり、トヨタ自動車はトヨタ紡織の約30%(2024年時点、間接保有含む)の株式を保有する筆頭株主です。この強固な資本・取引関係は、安定した事業基盤をもたらす一方で、経営戦略がトヨタ自動車の意向に大きく影響される可能性も示唆します。

- 人材交流と技術連携: トヨタ自動車からの役員派遣や出向も多く、TPS(トヨタ生産方式)をはじめとする経営哲学や生産技術も深く共有されています。これはグループ全体の効率性と品質を高める上で大きなメリットですが、一方で独自の企業文化醸成や意思決定の独立性という観点からは、留意すべき点もあります。

- グループ戦略との連動: トヨタ紡織のM&A戦略や大規模投資は、トヨタグループ全体の戦略(電動化、自動運転、コネクティッド化など)と歩調を合わせる形で進められる傾向があります。例えば、EVシフトに伴う内装部品の軽量化、高機能化、新たな快適性提案などは、トヨタ自動車の次世代車両戦略と不可分です。

3. M&Aスキームと今後の戦略:技術革新とグローバル展開

2004年の設立時の大型合併以降も、トヨタ紡織は国内外でM&Aを戦略的に活用しています。特定の技術(例:シート用モーター、先進安全技術関連)を持つ企業の買収や、海外生産拠点の確保・拡充を目的としたM&Aが実行されてきました。

ここで注目すべき「M&Aスキーム」としては、必ずしも巨額の買収だけでなく、トヨタグループ内の他の部品メーカー(例:デンソー、アイシン)との合弁事業設立や事業譲受なども含まれます。これは、グループ内でのリソース最適配分とシナジー創出を意図した動きであり、トヨタグループ特有の協調的なM&A戦略と言えるでしょう。

特に電動化は、従来のエンジン関連部品(フィルター等)の需要減退リスクを伴うため、バッテリー関連技術、熱マネジメント技術、次世代コックピット関連技術など、新たな領域への進出・強化が急務となります。これらを自社開発のみで賄うことは困難であり、外部からの技術導入、すなわちスタートアップ投資や企業買収といったM&Aの重要性はますます高まると考えられます。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI(人工知能)を活用した生産効率の向上、スマートファクトリー化も、競争力維持のための重要な投資領域であり、関連技術を持つ企業との連携・M&Aも視野に入ってくるでしょう。

第二部:トヨタ自動車のガバナンス改革 – 創業家と市場の視線が交わる場所

1. ガバナンス改革の潮流とトヨタの対応

日本のコーポレートガバナンス改革は、2015年の「コーポレートガバナンス・コード」策定以降、加速しています。取締役会の監督機能強化(独立社外取締役の増加、指名・報酬委員会の設置)、政策保有株式の縮減、株主との建設的な対話などが、上場企業に対して強く求められています。特に、議決権行使助言会社や海外の機関投資家は、グローバルスタンダードに基づき、日本企業に対しても厳しい要求を突き付けています。

トヨタ自動車も、こうした外部環境の変化に対し、段階的にガバナンス体制の見直しを進めてきました。

- 取締役会の構成: 取締役の員数を削減し、独立社外取締役の比率を高めてきました(ただし、「過半数」という市場の一部要求には至っていない時期もありました)。

- 委員会設置: 任意の諮問委員会として指名委員会・報酬委員会を設置し、客観性・透明性の向上を図っています。

- 情報開示: 統合報告書などを通じて、ガバナンスに関する考え方や取り組み、ESG(環境・社会・ガバナンス)への貢献について積極的に情報発信を行っています。

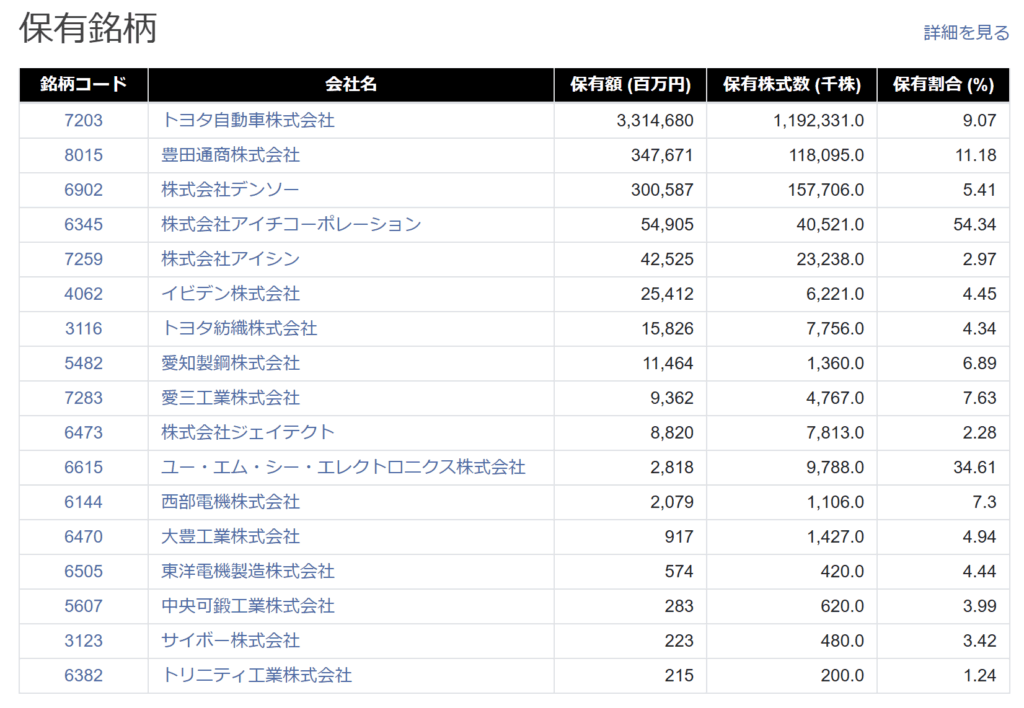

- 政策保有株式: 政策保有株式の縮減方針を掲げ、保有意義の検証と売却を進めています。

これらの取り組みは、形式的には市場の要請に応えようとする姿勢を示すものです。しかし、その実効性や本質については、依然として議論の対象となっています。

2. 創業家支配の「光と影」:長期視点と市場規律の相克

トヨタ自動車のガバナンスを議論する上で、豊田家という創業家の存在は決定的な要素です。豊田章男氏(現会長)が長年にわたり経営トップを務め、そのリーダーシップの下でリーマンショックや大規模リコール問題といった危機を乗り越えてきた実績は広く認められています。創業家が経営に関与することの「光」の部分、すなわちメリットとしては、以下が挙げられます。

- 揺るぎない長期的視点: 短期的な四半期決算の数字に左右されず、100年に一度の大変革期においても、「もっといいクルマづくり」「未来のモビリティ社会への貢献」といった長期的なビジョンに基づいた経営判断、研究開発投資、人材育成が可能。

- 強い求心力と企業文化: 創業家の理念は、グループ全体の求心力となり、「トヨタウェイ」として知られる独自の企業文化を維持・発展させる上で重要な役割を果たしています。サプライヤーを含めた強固な関係性も、この文化の延長線上にあると言えます。

- ステークホルダー重視: 株主だけでなく、従業員、地域社会、国といった幅広いステークホルダーとの共存共栄を目指す姿勢。

一方で、市場、特にグローバルな機関投資家からは、創業家の影響力が強いことに対する懸念、すなわち「影」の部分も指摘されます。

- 経営の透明性と客観性への疑念: 創業家の意向が、取締役会を含む経営の意思決定プロセスにおいて、過度に影響を及ぼしているのではないかという懸念。独立社外取締役が実質的な監督機能を果たせているか、疑問視する声もあります。

- 資本効率と株主還元への意識: ROE(自己資本利益率)などの資本効率指標や、株主還元(配当、自社株買い)に対する意識が、欧米のグローバル企業と比較して低いのではないか、という指摘。潤沢な手元資金の活用方法についても、より積極的な株主還元や成長投資を求める声があります。

- 後継者選定プロセス: 経営トップの後継者選定において、創業家という要素が優先され、純粋な能力主義に基づいた選定が行われにくいのではないか、という懸念。

3. グローバル機関投資家との対話:求められる説明責任

トヨタ自動車の株主総会では、近年、豊田章男会長(当時社長・会長)の取締役再任議案や、一部の社外取締役候補に対する反対票比率が、他の日本企業と比較して高い水準で推移する傾向が見られました。これは、主に海外の機関投資家や議決権行使助言会社が、前述のようなガバナンス上の懸念(取締役会の独立性、創業家の影響力など)を表明していることの表れです。

トヨタ自動車は、株主との対話(エンゲージメント)を強化し、自社の考え方を丁寧に説明する努力を続けています。しかし、「トヨタ独自の経営哲学・強み」と、グローバル投資家が求める「標準的なガバナンス規範」との間には、依然として埋めるべきギャップが存在する可能性があります

第三部:M&Aとガバナンスの交差点 – グループ全体の舵取り

トヨタ紡織のような有力子会社のM&A戦略は、トヨタ自動車本体のガバナンス体制と決して無関係ではありません。

- 意思決定プロセスへの影響: 大規模なM&Aや事業再編には、多額の資金が必要となる場合が多く、親会社であるトヨタ自動車の承認や財務的な支援が不可欠です。その意思決定は、トヨタ自動車の取締役会で行われ、そこでの議論の質や方向性は、取締役会の構成(独立性)やガバナンスに対する考え方に影響されます。より独立性が高く、資本効率を重視する取締役会であれば、M&Aの判断基準も変化する可能性があります。

- グループガバナンスの重要性: トヨタグループのように多数の子会社・関連会社を抱える場合、親会社だけでなく、グループ全体のガバナンス(グループガバナンス)をどう構築・運用するかが極めて重要になります。子会社の経営に対する親会社の関与のあり方、子会社取締役会の独立性、グループ内取引の透明性、リスク管理体制などを、グループ全体として最適化していく必要があります。トヨタ紡織のM&A戦略も、このグループガバナンスの枠組みの中で評価・実行されるべきものです。

トヨタ自動車が進めるガバナンス改革が、形式的なものに留まらず、実質的な監督機能の強化や意思決定プロセスの変革につながるのであれば、それはトヨタ紡織を含むグループ全体の経営戦略、ひいてはM&A戦略の質にもポジティブな影響を与える可能性があります。

結論:創業家の理念と市場規律の狭間で – 新たな局面を迎えるトヨタグループ

トヨタ紡織が、その源流から戦略的なM&Aを通じて事業を進化させてきた歴史は、変化への適応を続けるトヨタグループのダイナミズムを象徴しています。それは同時に、親会社であるトヨタ自動車との強固な連携、すなわちグループ経営の賜物でもあります。

一方で、トヨタ自動車本体は、グローバル資本市場からの厳しい視線を受け止めながら、ガバナンス改革という課題に向き合ってきました。その核心にあるのは、創業家が築き上げてきた「長期的視点」「ステークホルダー重視」といった独自の強み・価値観と、市場が求める「透明性」「独立性」「資本効率」といった規律を、いかに高い次元で両立・融合させていくかという、長年の問いでした。

この議論に新たな、そして極めて重要な視点を提供するのが、最近報じられた豊田自動織機の株式非公開化(非上場化)検討の動きです。 豊田自動織機もまた、トヨタグループの源流企業であり、創業家との繋がりも深い中核企業です。

仮にトヨタ自動車本体も関与する形で巨額の資金を投じて非公開化が実現すれば、それは単なる一企業の資本政策に留まらず、トヨタグループ全体の戦略的方向性について、以下のような重大な示唆を与える可能性があります。

- グループ経営の更なる深化・一体化: 市場からの短期的なプレッシャーから距離を置き、グループ全体の長期的な視点に基づいた、より大胆な経営判断(大規模投資、事業再編、技術開発など)を迅速に行うことを可能にする狙い。

- 創業家の理念・影響力の維持・強化: 非上場化により、株主構成をコントロールしやすくなり、創業家が重視する長期的な視点やステークホルダー重視の経営哲学を、より純粋な形で維持・強化しようとする意図。

- 市場との対話からの戦略的転換: グローバルな機関投資家が求める画一的なガバナンス基準や資本効率への要求とは一線を画し、グループとして最適と考える独自の経営・ガバナンス体制を追求する姿勢の表れ。

この豊田自動織機の非公開化検討は、本稿で議論してきた「創業家支配と市場との対話は両立できるか」という問いに対し、「必ずしも市場との直接的な対話(=上場維持)だけが唯一の解ではない」という、トヨタグループとしての新たな回答の可能性を示唆しているのかもしれません。それは、グループ全体の最適化と長期的な価値創造のためには、市場の規律から戦略的に距離を置くという選択肢も辞さないという、強い意志の表れとも解釈できます。

プライマリーアドバイザリー株式会社

代表取締役 内野 哲

法的注意: 本稿は、公開情報に基づき執筆者の見解を述べたものであり、特定の金融商品の勧誘や投資助言、法的な助言を目的とするものではありません。記載された情報の正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。M&A、投資、法務等に関する具体的な意思決定にあたっては、必ずご自身の判断と責任において、各分野の専門家にご相談ください。本稿の利用によって生じたいかなる損害についても、執筆者及びその所属組織は一切の責任を負いません。

コメント